【大東】北條神社で、雨降りにもかかわらず長蛇のできる神事。これを体験すれば今年の後半が清々しく過ごせる!?果たしてその内容とは…!

北條神社で6月30日(火)に開催された神事

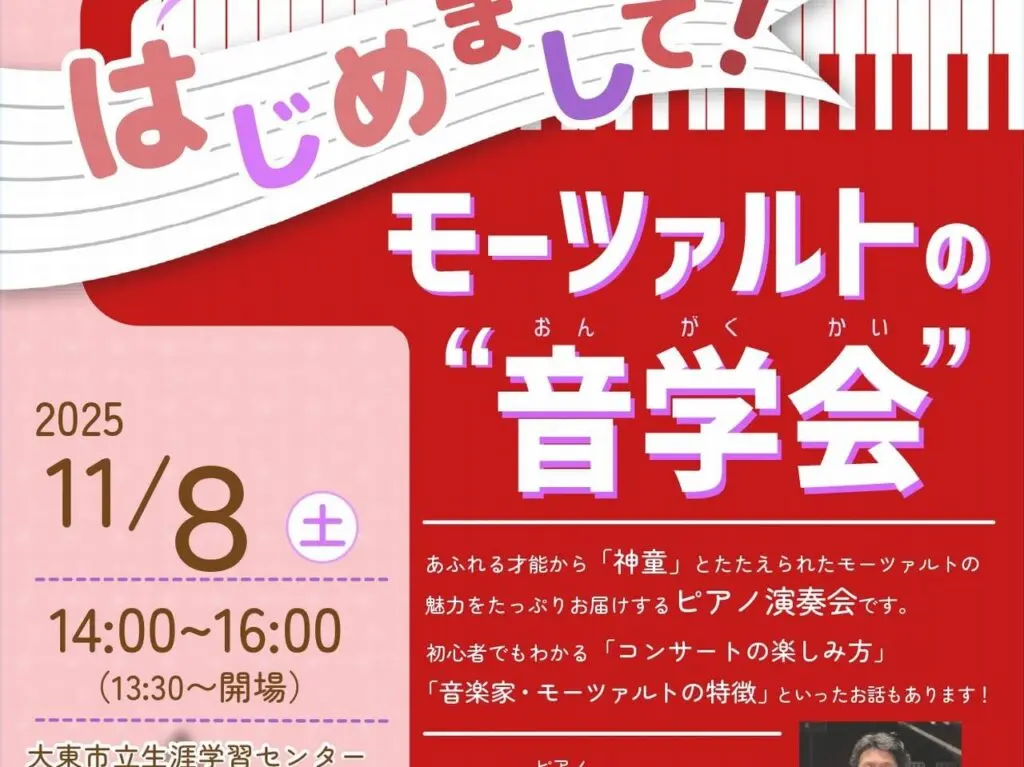

「大祓神事(おおはらいしんじ)夏越の大祓(なごしのおおはらえ・なごしのおおはらい)」・「茅の輪くぐり」が今年より!初めて開催されました。

事前準備から当日までの貴重な様子を取材見学をしてきました。

まず、前日に準備された「茅の輪(ちのわ)」完成までの工程順を紹介。

1、神社の石階段そばに土の色が変わってるところ2ヶ所あります。これは「茅の輪(ちのわ)」の立掛け用の穴で、ざっくり1mは掘られてあります。

2、茅の輪の作成用の竹と、「茅の輪(ちのわ)」を支える柱用の竹(最低4メーター以上)を採取。

1本の竹を綺麗に4等分に割り、割った竹をを3重に重ね合わせて直径が2m弱となるように微調整しながら「茅の輪(ちのわ)」の基になる円を作ります。

柱用の竹を採取するのを同行させて頂き、竹を運ぶのを少し手伝わせてもらいましたが、竹の重さを侮っておりました…竹は思っているより重たかったです。

3、「茅の輪(ちのわ)」の茅(かや)を採取・選別。

※輪に使用する茅は茎を残し、柱横に立てる茅は茎を切り取る。

茅(かや)にまとわりつく別種類の葉や茎を除去し束にして底辺をそろえる作業も手伝わせて頂きました…僕の性格が表われたのか、確認し直してもらうと1束からナント!(4分の1束)へと変化しました。(笑)

4、竹輪に藁を覆い、厚さを5cmにして白ひもで仮止めしていきます。

5、茅(かや)は時計回り方向に覆わせていき、竹や藁が見えないように重ねて太く巻いていく。そして細い縄でしっかり締め付けて仮止めをはずしていきます。

「茅の輪(ちのわ)」の出来は良く、綺麗に仕上がってました。重さは見た目以上、大人4~5人で担がないといけない重さになっておりました。

そして、当日6月30日(火)午後3時40分より受付。午後4時から開始!

当日の天気は雨が…

降る?降らない?…ハラハラの天気…

結局、祭典が始まる事に降り始めてきました。

しかし雨が降る中、続々とたくさんの人が北條神社につながる坂を登り集まって来られました。

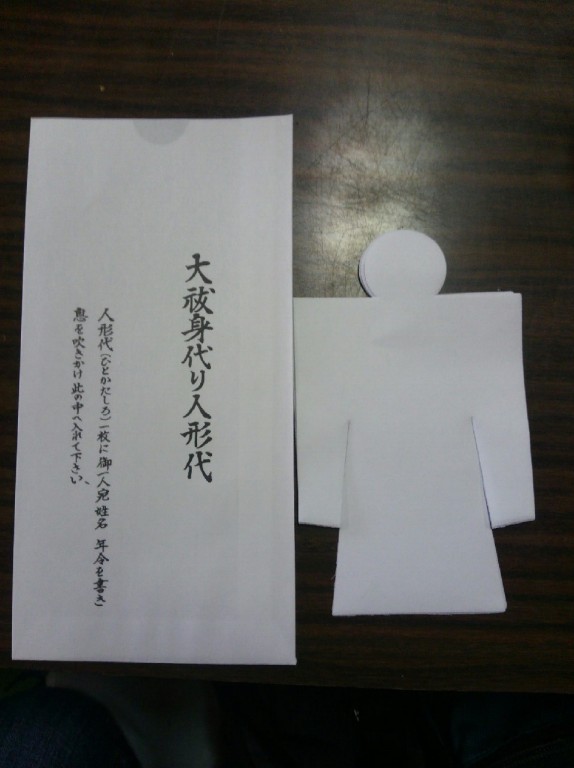

受け付けで、1家族に1封筒と人数分の人型の紙を預かり、各、名前と数え年を記入。

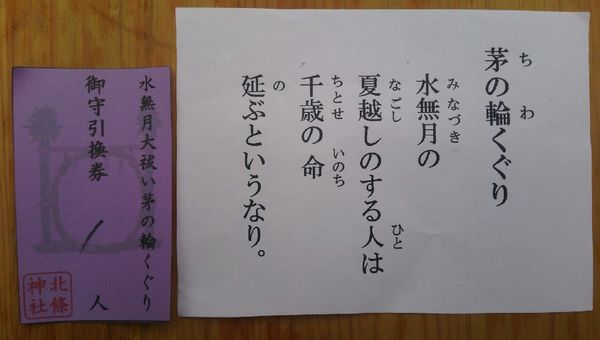

初穂料を納めて、「茅の輪くぐり」の時の唱え紙とお守りの引換券を預かります。

これより、お祓いの行事が始まりです。まず宮司の方が、拝殿、神社東側の善女大龍王、社務、各鳥居前に移動してお祓いをされて、

それから「茅の輪くぐり」へと皆さんを誘導して下さいました。

正直、儀式の作法手順を「茅の輪」横の看板に書いてくれてるのですが、唱えながら字を読むと何がナンやらです。助かりました。

茅の輪くぐりは、次の唱え詞を奏上しながら行います。

「水無月の夏越のする人は千歳の命延ぶというなり」

1、先ず茅の輪の前に立って軽く礼をします。

左足からまたいで茅の輪をくぐり、左回りに回って元の位置に戻ります。

2、茅の輪の前で軽く礼をします。

右足からまたいで茅の輪をくぐり、右回りに回って元の位置に戻ります。

3、茅の輪の前で軽く礼をします。

左足からまたいで茅の輪くぐり、左回りに回って元の位置に戻ります。

4、茅の輪の前で軽く礼をします。

左足からまたいで茅の輪をくぐり、ご神前まで進みます。

二拝二拍手一拝の作法でお詣りします。

雨の中、かなりの長蛇の列ができましたが全員、茅の輪をくぐる瞬間は傘をたたみ儀式を全うされてました。

これだけ人数がいると中には、入り右足なのか左足なのか?を間違われて少しアットホームな笑いが起きたりもしてました。

帰りに券と、お守りを交換してもらいました。

小さい「茅の輪」と「人型の人形紙」デザイン。

準備と本番を取材させて頂いたという事もあり、とても愛着が湧きました。

行事が出来るというのは地域の活性につながり良いですね。そのうち名物儀式となるやも知れません。

今年の後半もスッキリした気持ちで、一歩踏み出せそうな気がしました。果たして、ご利益はいかに…。

来年も、参加してみようかなって思いました。是非!皆さんも来年参加されてみてはいかがでしょうか?

祭典は終わっても「茅の輪くぐり」の神事は7月6日(月)までやっています。

茅の輪は自由にくぐって頂けるので、体験されたい方・見てみたいと思われた方は、お気軽に立ち寄ってみて下さい。

◎関連記事

【大東】『茅の輪くぐり』って何?今年から北條神社で執り行われる『大祓神事(おおはらいしんじ)』で災いが祓えるらしい♪

(亮)