【四條畷】第三の日曜日午前11時より権現の滝にて護摩行。1月18日(日)今年の初護摩供修法を見て参りました。

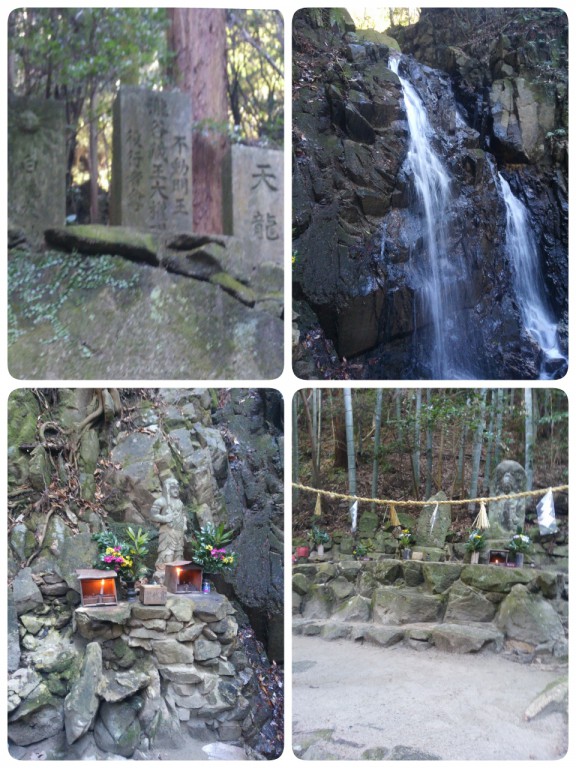

以前、龍間不動尊之滝を記事に書かせて頂いた時、石碑に苔苔権現明神と刻まれてて権現の滝とリンクしたのが頭に残っており、別の取材記事の帰りで下山途中に寄ってみる事にしました。

そう! 最初は「毎月第3日曜日11時より」の看板が目に入ってなくて、滝と石像・石碑くらいあるかなぁ~というくらいの気持ちで足を運んでおりました。

大体いつもはこの権現の滝の入り口を通り越して室池に向かうハイキングコースを主としていて、僕も30年近くにして初めて立ち寄った次第です。

到着したころにはほぼ準備が出来ていて人も集まっておりました。

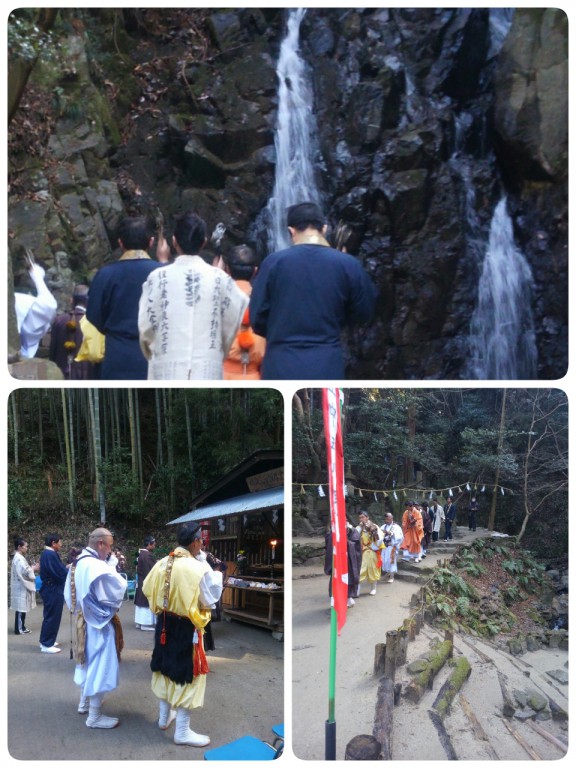

宗派によって文字が違いニュアンスが少し違うようであるが、野外で行われる柴燈・採燈(灯)(さいとう)護摩と言われる法要。

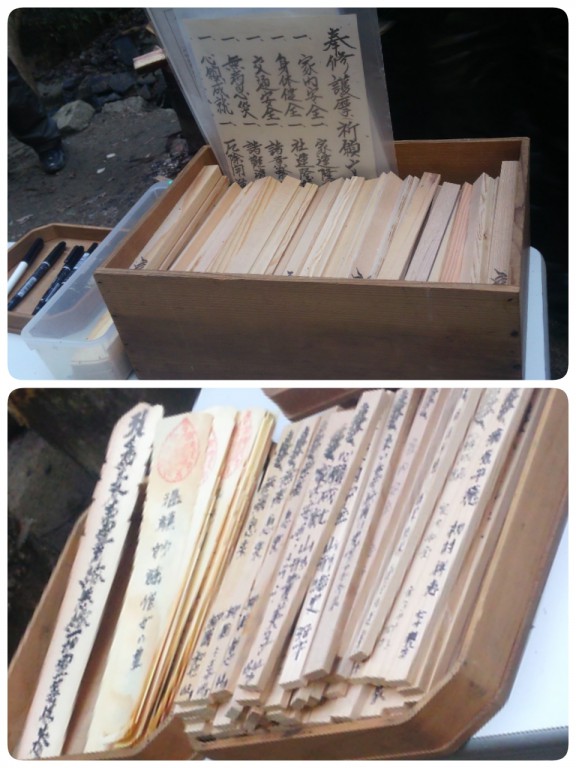

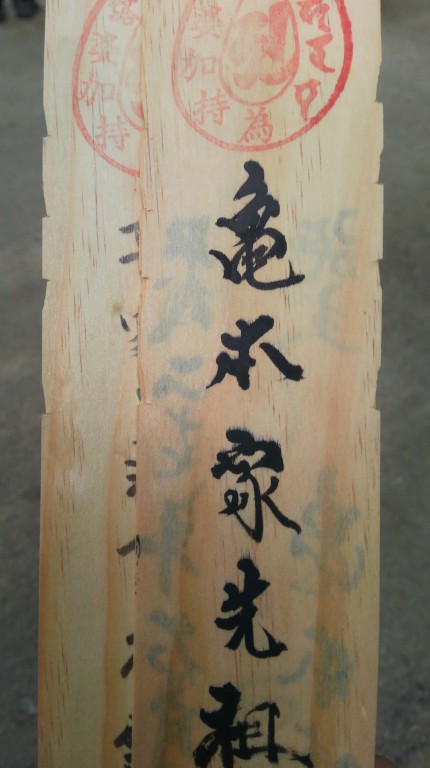

護摩木は、名前・年齢・祈願等を記入します。

山伏の格好をした方が…。修験の語源は「修行して迷いを除き、験徳をあらわす」から来ており、修験者は山に伏して修行するところから山伏と呼ばれてるそうです。

太鼓がドンッ!ドン!ドン!鳴り、ほら貝の’ぷぅヴぁ~ッ♪’っと音が響き渡りそろそろ始まりそうです。

女性の羽織の後ろに、役行者(えんのぎょうじゃ)の文字が。役行者(えんのぎょうじゃ)は、奈良時代の修験者役小角(えんのおずぬ)のことで、葛城山で修行し神通力を持つという伝説があり、修験道の祖とされています。

錫杖をカシャカシャ♪と鳴らしながら般若心経が始まりました。子どもの頃付け焼刃で覚えた般若心経がこの瞬間だけ蘇り役立ちました(笑)。

滝への唱えが終われば、護摩堂に向け弓と矢を預かり祈願の念じが始まりました。

これ!弓矢ってほんとに解き放つんですね。くるりと柴燈・採燈(灯)(さいとう)・壇の周りを念じ唱え歩き四方に矢を放つんですが、最初こっちに向かって矢を構えてきた時どぉ~しよって思いました(笑)。あっ、僕だけではなく椅子に座っていた方も向かって来られたら、体かわしてましたよ。もちろん矢は上に向かって解き放たれますが。

剣も同じく、くるりと柴燈・採燈(灯)(さいとう)・壇の周りを念じ唱え歩き、太刀で邪念を切り立つ・切り払う様な感じの動作でした。

竹もコンコンと互いにまじ合わせ護摩堂のろうそくの火から竹へ。竹から柴燈・採燈(灯)(さいとう)・壇へと点火。

凄いモクモク煙が立ち上がってきました。この日は少し風があったので、煙の向きがころころ・うねうねと変わり生きてるかの様な動きでした。

火が熾ると離れていても熱を感じます。

護摩木を念じ壇に入れております。

なんと、見学の方一般の方にも参加させて頂けるようです。

このように礼拝しながら護摩木を壇に投入していきます。

二段階あって、祈願と先祖供養の護摩木2種を投入する貴重な体験が出来ました。

話によると、4月の第三週日曜日にはもう一つ輪をかけた凄い行事となるようですよ。

権現の滝を見に寄ったところ、凄く良い体験をさせて頂きました。毎月第三日曜の朝11時です。

都合よければ立ち寄られてみてはいかがでしょうか。

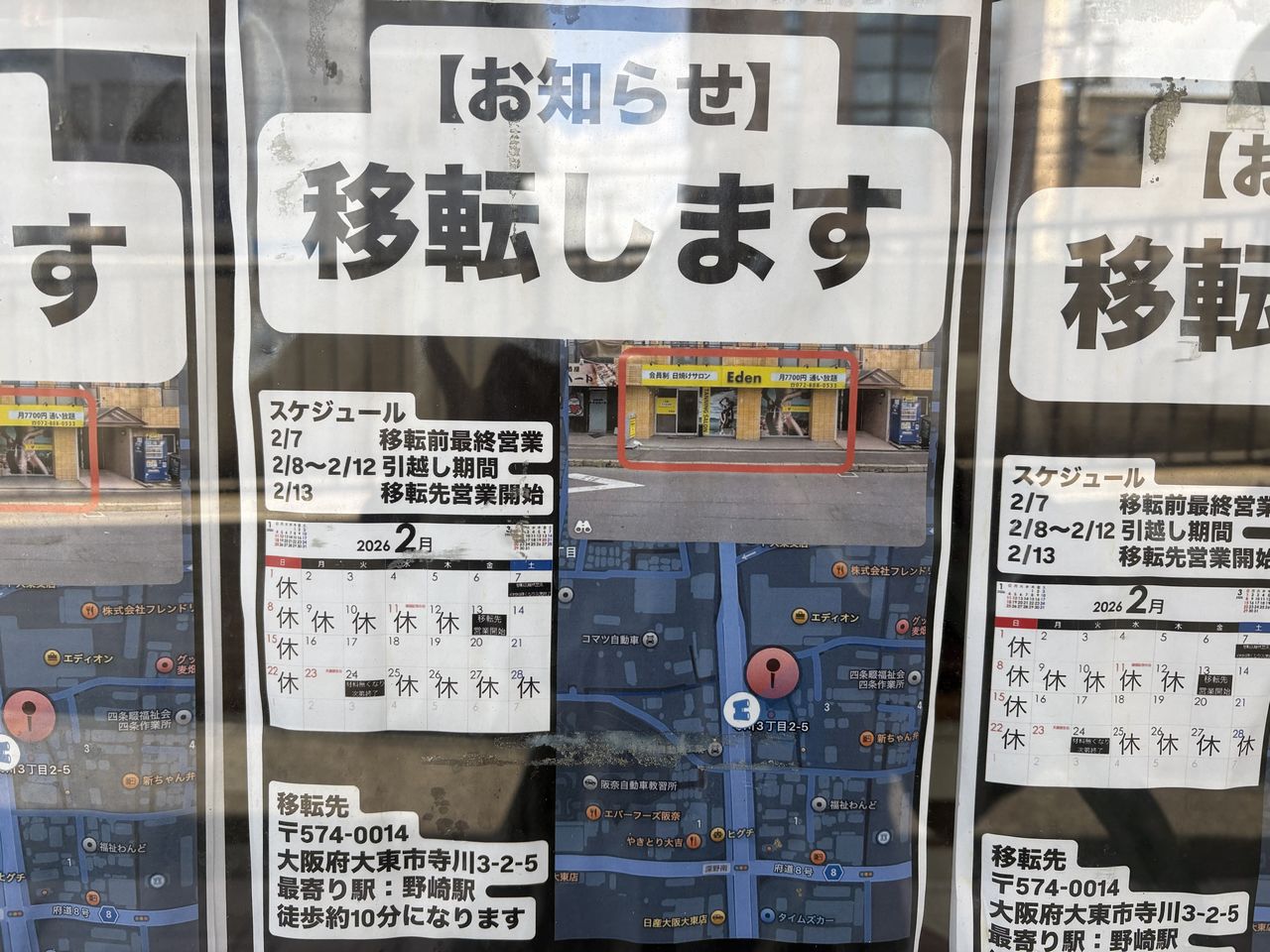

場所はおおよそこの周辺かと思います。このハイキング道標を見かけたらばっちりです。

(亮)